今回は発声についての記事をまとめていこう。

自分自身歌うことが好きでどうやったらうまく歌えるか、声帯について詳しく知りたいと思ったのがきっかけである。

友人と一緒にカラオケに行ったりして、普段とのギャップを見せたいし、

人を感動させたいと思った。

そのために、詳細を分析して少しでも自分や友人に、

活かしていけたら嬉しい。

また、この記事を読んでくれた方に少しでも参考になれば幸いである。

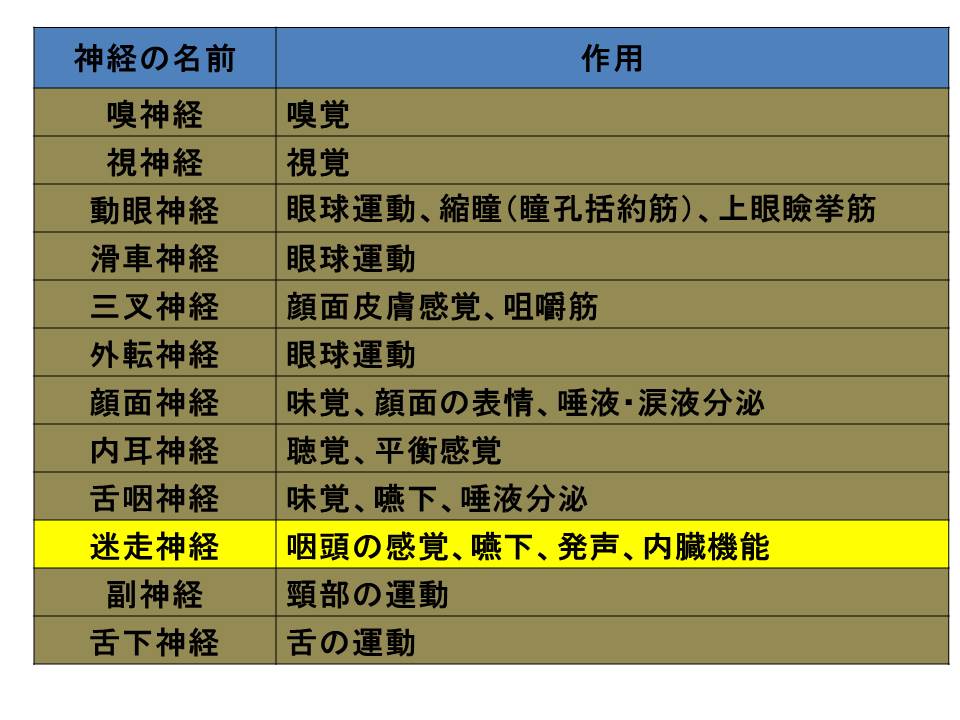

発声について

発声とは大きく分けると3つのレベルに分けることが出来る。

①動力源=呼吸器系

②音源=喉頭

③共鳴腔=声道

に分類できるのだ。

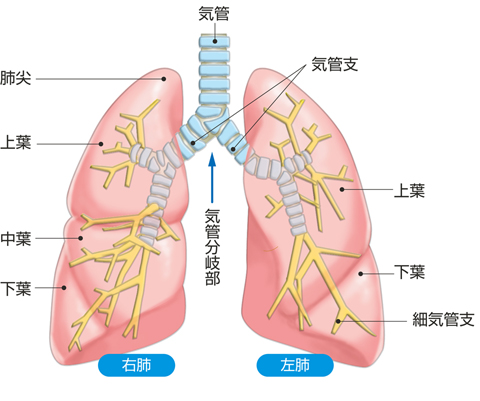

呼吸器系

引用画像:グーグル画像

発声とは、呼吸器系から呼気として供給される

空気力学的エネルギーを音響エネルギーに変換することである。

安静呼吸は吸気相のみ吸気筋が活動。

呼気は受動的に行われる。

呼吸筋についての知識

吸気:

横隔膜と外肋間筋の収縮

横隔膜の収縮(下がると)、外肋間筋の収縮で胸郭を前後に広げ肺が膨らんで吸気となる

呼気:

・横隔膜と外肋間筋の弛緩

・横隔膜を戻し、胸郭を狭める

・肺の弾性収縮力

・安静呼気時は肺の弾性収縮力で縮める

・内肋間筋の収縮

激しい運動をしたのみ使う。

また、歌う時は肺活量と呼吸筋が深い関係があり、

横隔膜、外肋間筋は吸気筋。

内肋間筋、外腹斜筋、腹直筋、後鋸筋は呼気筋。

つまり歌う時はこの4つの筋肉をメインで使っていることになる、

また、連続で発話する時は(ロングトーン、ビブラートを使ってのロングトーン)

主に

序盤:外肋間筋、(この場所では吸気筋の外肋間筋、横隔膜も作用する)

中盤~終盤:内肋間筋

終盤:外腹斜筋、腹直筋

を使う。

序盤で吸気筋が使われている理由として、

下気道からの空気力学的エネルギーを一定に保つためである。

また、発話の最後には作用する。

確かに歌っている時を思い出すと、

ロング―トーンや、ビブラートでのロングトーンなど

使う時、肋骨部分が少し疲れる感じがあるかもしれない。

つまりこれらの筋肉を使っていることになるのだ。

特に一番使う筋肉、

内肋間筋なのだ。

そのため、内肋間筋を鍛えればロングトーンなどを使って歌う時、

あまり負担がかかりにくいということになる。

内肋間筋の鍛え方

努力吸気で使う筋肉で内肋間筋のみを鍛える訓練はないが、

息を吐きながら胸郭を狭める訓練だと良い。

例:

腕立て伏せ

足上げ腕立て伏せ(足を上にのせて行うやり方)

膝をついて、腕立て伏せ

また、発声に関して努力吸気を行った後、吸気筋のコントロール下に呼気を行う。

発声の終わりに近いところでは、呼気筋を積極的働かせているのも通常と異なる。

喉頭

音源は通常時、喉頭がコントロールしている。

元々喉頭は下気道の保護の目的で発生してきた器官であり、

気道を閉鎖することが前提としての機能である。

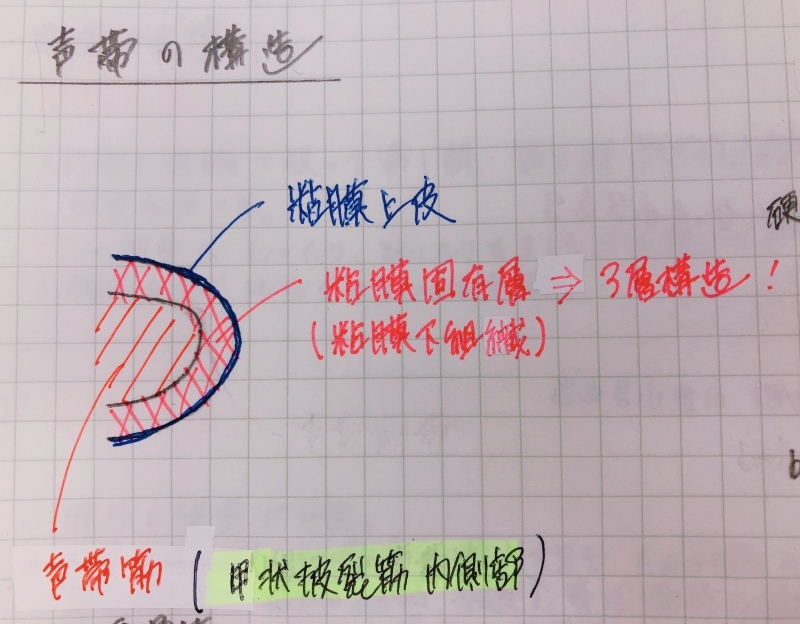

この閉鎖機能は、人では、粘膜上皮、粘膜固有層、声帯のレベルに分けられる。

発声に関して、声帯のレベルで閉鎖している。

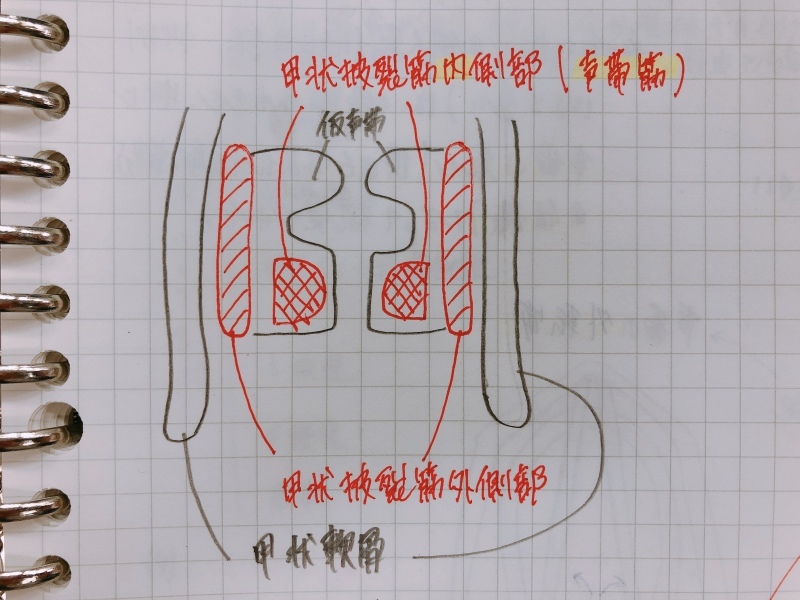

また、声帯ということは

甲状披裂筋 内側部という名称になる。

これが冠状面から見たものである。

声帯を内転させ声門を閉鎖すせるのは、声帯の内転筋とそれを支配している下喉頭神経(反回神経)

である。

声の高さも喉頭で決まる。

輪状甲状筋が収縮すると輪状甲状間隙が狭くなり、声帯の緊張が高まる。

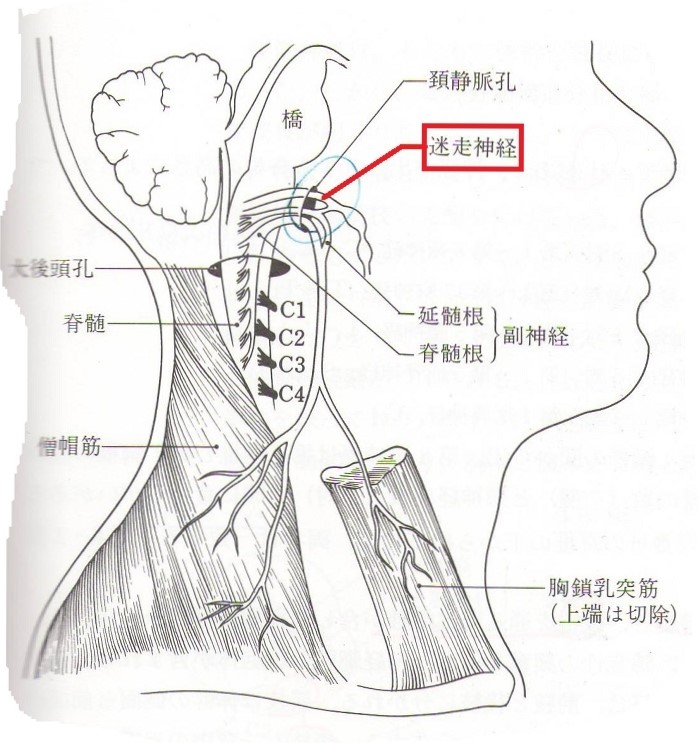

甲状披裂筋の支配神経は迷走神経である。

引用画像:グーグル画像

声帯を内転させ声門を閉鎖すせるのは、声帯の内転筋とそれを支配している下喉頭神経(反回神経)

である。

声の高さも喉頭で決まる。

輪状甲状筋が収縮すると輪状甲状間隙が狭くなり、声帯の緊張が高まる。

引用画像:http://motizuki-38.com/utamusic/kouon.html

この時の喉の運動のメカニズムを説明していく。

①輪状甲状筋が収縮する。

②甲状軟骨が前に倒れる

③声帯が引っ張られる

その結果声が出る。

甲状軟骨が前に倒れているのを確認するには、こえを出しながら喉に手を当てると

下から上に上がっているものがあると思う。

それが甲状軟骨である。

甲状軟骨が前に倒れれば倒れるほど高音が出る。

言い換えると高音が出る分、喉に負担がかかりやすいので注意が必要。

甲状軟骨が上がって喉に負担がかからず、

一番歌いやすい場所を見つける必要がある。

力が入ると、胸鎖乳突筋に力が入って甲状軟骨が前に倒れにくくなる

つまり高音が出にくくなる。

・背筋をのばしてできるだけ、真っすぐ立つことを意識する。

(整体をうけたりすると体のよがみが減るのでさらに声が出しやすくなるだろう)

・腹式呼吸、内肋間筋を意識する

口の開け方として、口角を上げる。

発声する時に、「あ」「い」「え」の母音では口角を上げ、

「う」「お」の母音では口をすぼめる。

「う」「お」の母音を発声する時になるべく、口角を引き上げたまま口をすぼめる。

「ドミソミド、ド#ファソ#ファド#・・・」

という一般的な発声練習のものを使用。

音名を全て「ニェイ」という言葉に置き換えるのだ。

「ド」→「ニェイ」

「ミ」→「ニェイ」・・・

というかんじです。

「ニェイ」と発音することによって、自然と舌根があがり、鼻腔にも声を響かせやすくなるのだ。

声道

声帯で生まれた音は粘膜のヒダが呼気流によって振動して生まれる音である。

私たちが使っている音ではないことを理解いただきたい。

ちょうど口を合わせて呼気を出した時のような音のようなものである。

これが我々が日常生活で用いているのは会話音声や歌唱に用いている音声になるのは、

声帯から口唇までの管腔が共鳴腔として働くからである。

人によっては、声道と呼ばれる声帯から唇に至る管腔が共鳴腔として働いている。

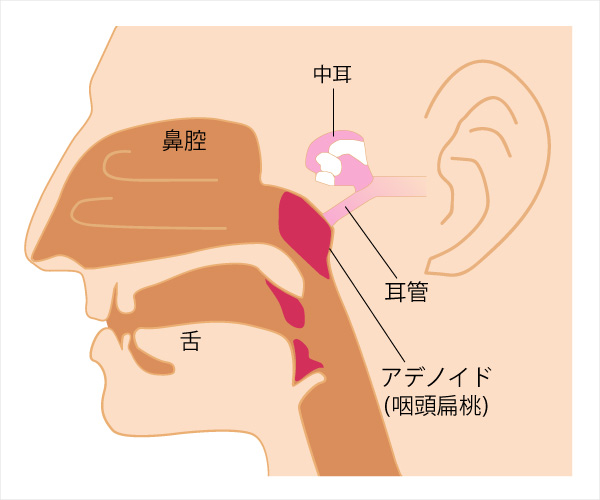

また、ここで共鳴というつながりで鼻腔共鳴についてまとめていこう

鼻腔共鳴とは?

鼻腔共鳴とは、発声の際にアデノイドにぶつけて声を響かせることである。

口蓋垂=のどちんこの裏にある

引用画像:グーグル画像

また鼻腔共鳴のメリットとして、

少ない息の量でも大きな声で歌えるということだ。

ミックスボイスの低音を出す時により響くらしい。

つまり、効率よく声を出せるということである。

あなたも鼻腔共鳴が使えたらより効率よく歌えると思うので、良かったら参考にして頂きたい。

鼻腔共鳴のやり方は?

①口を閉じる

②指で片方の鼻を閉じる

③「んー、んー」という

上級編として

④「んー」の後に徐々に口を開いて「あー」という。

その時に鼻に振動が来るものがあると思うが鼻腔共鳴である。

⑤次は「まー」という。

なぜ「まー」というのかというと一番響きが良いからである。

歌手でボイトレの様子を見たことがある方はわかると思うが、

まままままという言っている。

それは一番響きが良いので、そこで共鳴の練習をしているのだろう。

⑥では次、「ま」を口蓋垂に向かって発音する。

その時に「ま」の音が鼻腔を通って、眉間から出るイメージ、突き抜けるイメージを持ってやると

尚良い。

その瞬間頭の上で声が響いた感覚になれば正しく出来ている。

声が前方にしか出ていないという方は出来ていない。

最後にミックスボイスの出し方についても解説していく。

ミックスボイスの練習方法は?

引用画像:グーグル画像

ハミングで鼻腔共鳴をする

ハミングとは、口を閉じた状態で歌うこと。

口を閉じた状態で、口から声を出すつもりで歌ったり声を出してみると、鼻の奥のほう、

鼻骨の内側の空間に音が響く感覚が感じられる。

これをお腹から声を出す腹式呼吸を使って行います。

上手に練習するコツは、お腹の底から頭の上に突き抜けるようなイメージを

持って強く声を出すことです。

そうすることで肺から鼻まで空気の通り道ができ、

自然と喉が開いて声帯に負担をかけない発声練習ができます。

喉を開く

ハミングで鼻腔共鳴をする際に喉の開きが感じられない、開く感覚がよくわからないという人は、鏡を使って喉の開きを目で確認する。

まずは、鏡の前であくびをするときの口の動きをしてみてはどうだろうか

あくびをするように口を大きく開けると、舌の付け根が下がる

これが喉が開いた状態

喉が開く感覚が掴めるまで、あくびの動きを繰り返して喉を開く練習する。

口を開いたとき、大きく息を吸い込んでみるのも喉を開く練習にになる!!!

声帯を締める

喉を自分の意思で開けるようになったら、声帯を締める練習もしてみてください。

この練習では声を出しません。

まず、息を長く吐きます。

強くする必要はないので、できるだけ長く吐く

息を吐いている途中ですばやく息を止めると、喉の奥のほうで何かが動いているのを感じる

その動いた部分が声帯であり、声帯閉鎖がされることによって息が止まる。

閉鎖がうまくいかないと、息漏れして弱々しい声しか出せない。

1回の呼吸で断続的に息を止めてみると、声帯の動きがよりよくわかる

短く息を吐くのではなく、長く息を吐いてその中で息を止めて声帯を締めることが練習のポイント

まとめ

今回ざっとはあるが、発声についてきてまとめてきた。

はじめて見た方は専門用語や難しい言葉がたくさん並んでいて、

少し戸惑う部分もあったと思うが

少しでも理解していただけたら幸いである。

また、筋肉をきたえたり、発声の訓練についての

方法ものせているので、試していただきたい。

最後にこの記事をよんで、歌の上手下手に関係なく

みんなで楽しめたら最高である

そして歌を歌っている時は楽しいなど、皆さんにとって歌がより良い存在になれば

私は嬉しく思う。

また、良い記事があれば書いていきたい。

コメント